一文读懂中资企业红筹架构 —— 从跨境上市案例看架构逻辑与实践

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2025-10-11在中资企业奔赴境外资本市场的浪潮中,“红筹架构” 始终是绕不开的核心工具。尤其对民营科技、互联网企业而言,一套合规且高效的红筹架构,不仅是对接境外资本的 “桥梁”,更是突破行业政策限制、实现跨境融资的关键。本文将以某新能源企业的境外上市筹备故事为引,襄策带您红筹架构的定义、分类,聚焦 “红筹” 架构的核心模式与 “翻、搭、返” 实操流程,为企业跨境资本运作提供清晰指引。

一、案例引入:光伏科技的上市困境与架构破局

光伏科技(示例),专注于分布式光伏逆变器研发与生产,凭借技术优势迅速占据国内中小型光伏市场。随着业务向东南亚、欧洲拓展,企业急需通过境外上市募集资金,用于海外产能建设与研发投入。但筹备初期,光伏科技就遇到了两大难题:

在襄策团队介入后,光伏科技最终选择搭建 “股权控制类小红筹架构”:通过境内实控人设立 BVI 公司,再层层控股开曼上市主体、香港公司,最终由香港公司返程收购境内运营公司股权。这一架构既符合国内 ODI 备案、37 号文登记等合规要求,又满足香港联交所对上市主体的审查标准,仅用 10 个月便完成架构搭建,为后续上市申报奠定基础。这个案例也印证了:红筹架构的价值,在于为中资企业提供 “政策适配 + 资本对接” 的双重解决方案,而架构设计的核心,是精准匹配企业行业属性与上市目标。

二、何为红筹架构?从起源到分类的清晰拆解

要理解小红筹,需先厘清红筹架构的整体概念与分类逻辑,这是企业选择架构模式的前提。

(一)红筹架构的起源与定义

“红筹” 一词最早诞生于 1990 年代的香港股市。香港及国际投资者将 “境外注册、境外上市且核心业务或资产来自中国大陆” 的企业股票,统称为 “红筹股”。随着跨境投资的发展,“红筹架构” 逐渐演变为标准化的资本运作模式:即境内企业(不含港澳台地区)通过换股、资产收购等方式,将境内核心资产或业务注入境外注册的控股公司,再以境外控股公司为主体,在香港联交所、纳斯达克、伦敦证券交易所等境外资本市场实现融资或上市的架构设计。

简单来说,红筹架构的本质是 “将境内业务装到境外主体里,用境外主体去境外上市”,核心解决 “境内资产对接境外资本” 的问题。

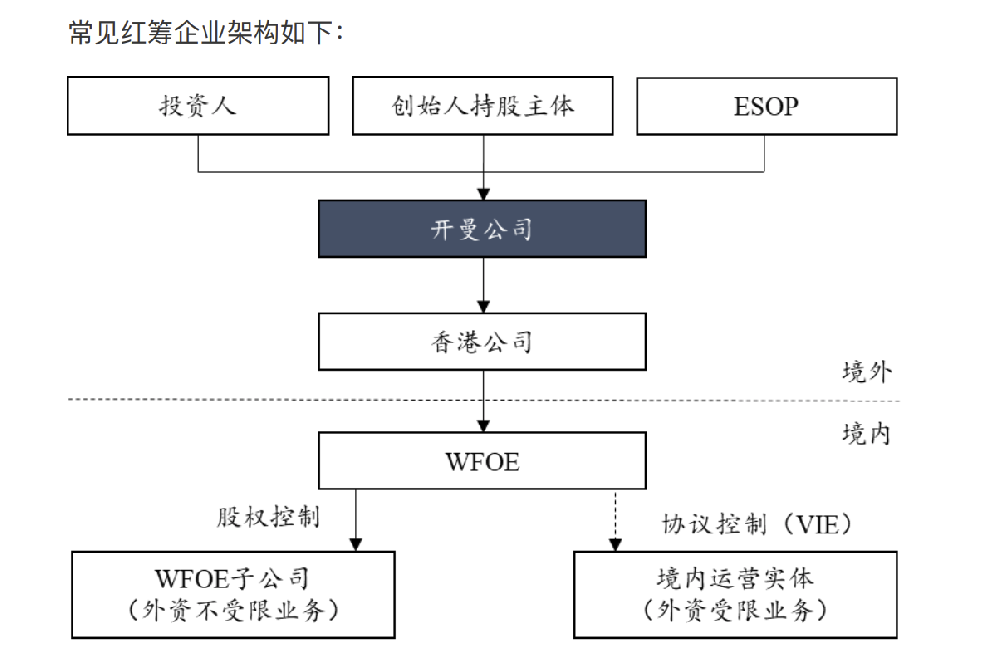

(二)红筹架构的两种控制模式:股权与 VIE 协议

红筹又可分为 “股权控制类” 与 “VIE 协议控制类”,企业需结合行业外资准入政策选择:

1. 股权控制类:适用于外资无限制行业

若企业所处行业为外商投资鼓励类、允许类,或虽属限制类但能满足外资持股比例要求(如外资持股不超过 50%)并取得业务资质,可直接采用股权控制模式。其核心逻辑是:境外控股公司通过 “开曼公司→香港公司→境内外资企业” 的层层持股,直接持有境内运营公司的股权,实现对业务、财务的完全控制。例如光伏科技所处的 “新能源装备制造” 行业,外资可 100% 持股且无需特殊资质,因此直接通过香港公司收购境内运营公司股权,架构简单且合规风险低。

2. VIE 协议控制类:适用于外资禁止 / 限制行业

若企业所处行业为外商投资禁止类(如互联网新闻信息服务、广播电视节目制作),或属于限制类但无法满足外资持股比例要求(如增值电信服务外资持股不得超过 50%),则需采用 VIE(Variable Interest Entities,可变利益实体)协议控制模式。其核心逻辑是:境外控股公司不直接持有境内运营公司股权,而是通过与境内运营公司、实控人签订一系列协议,实现对境内业务的实质控制。常见的 VIE 协议包括:

例如互联网企业若计划赴美股上市,因 “增值电信服务” 外资禁入,大多通过 VIE 架构实现控制权转移,这也是 VIE 模式最典型的应用场景。

三、红筹架构的实操核心:“翻、搭、返” 三步法

结合襄策团队服务近百家企业的实操经验,小红筹架构的搭建可归纳为 “翻、搭、返” 三个核心步骤,每一步都需兼顾合规要求与资本效率:

(一)第一步:“翻”

“翻” 的本质是 “将境内股东的权益转移到境外”,为后续架构搭建打基础,核心操作有两个关键点:

1. 实控人设立 BVI 公司(个人持股载体)

境内实控人需先在英属维尔京群岛(BVI)设立一家个人独资的 BVI 公司。选择 BVI 的原因很明确:

2. 完成 37 号文登记(合规核心)

根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(即 “37 号文”),境内自然人(包括实控人、其他自然人股东)通过 BVI 公司持有境外权益前,必须在境内外汇局完成 “37 号文登记”。这一步是 “翻” 的核心合规要求 —— 若未登记,境内股东从境外公司获得的分红、股权转让款等,将无法合规汇回境内,甚至可能被认定为 “违规境外投资”,面临罚款风险。

此外,若境内有机构股东(如 PE/VC),则需通过 ODI(境外直接投资)备案的方式,将其持有的境内权益转移至境外架构,与实控人的 BVI 公司共同持股后续设立的开曼公司。

(二)第二步:“搭”—— 搭建多层境外控股架构

“搭” 的目标是构建 “顶层持股 - 上市主体 - 跨境控股” 的多层架构,适配境外资本市场要求与税务优化需求,核心包含三个层级:

1. 开曼公司:上市主体的 “最佳选择”

在 BVI 公司之下,需设立一家开曼群岛公司,作为境外融资与上市的核心主体。选择开曼的原因主要有三点:

2. 香港公司:跨境税务优化的 “关键环节”

在开曼公司与境内运营公司之间,需设立一家香港公司,核心作用是降低跨境分红的税务成本。根据《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》,若香港公司满足 “受益所有人” 认定(需符合国家税务总局 2018 年第 9 号公告要求),并取得香港税务局出具的《香港居民身份证明书》(CoR),则境内运营公司向香港公司分红时,预提所得税税率可从 “10%” 降至 “5%”—— 以每年 1 亿元分红为例,可节省 500 万元税款,长期来看税务收益显著。

3. 架构逻辑总结

最终搭建的境外架构通常为:境内实控人 / BVI 公司→开曼公司(上市主体)→香港公司→境内运营公司(股权控制)或境内运营公司(VIE 协议控制) ,既满足上市要求,又实现税务优化。

(三)第三步:“返”—— 境外控制权与资金的返程落地

“返” 是架构搭建的最后一步,核心是 “将境外架构的控制权与后续募集资金,反向落地到境内运营公司”,具体方式需结合控制模式选择:

1. 股权控制类:香港公司返程收购境内股权

若采用股权控制模式,香港公司需通过 “FDI 返程投资备案” 的方式,以现金或换股形式收购境内运营公司的股权(通常是 100% 持股),成为境内运营公司的控股股东。这一步需完成发改委、商务部门的 ODI 备案,取得《境外投资项目备案通知书》《企业境外投资证书》,确保返程投资合规 —— 若未备案,香港公司对境内运营公司的持股可能被认定为 “违规外资”,影响业务资质申请。

2. VIE 协议控制类:签订 VIE 协议包

若采用 VIE 模式,香港公司无需收购股权,而是与境内运营公司、实控人签订 “VIE 协议包”,通过协议实现控制权。需特别注意:VIE 协议需由专业团队起草,确保条款不违反国内法律法规(如《外商投资法》《反垄断法》),同时向境外交易所充分披露协议内容与风险,避免因 “控制权瑕疵” 导致上市受阻。

此外,“返” 还包括后续的 “资金返程”:境外上市募集的资金,可通过香港公司以 “股东注资” 等方式注入境内运营公司,用于业务扩张 —— 这一步需完成外汇局的登记,确保资金跨境流动合规。

四、红筹架构搭建的核心风险与襄策建议

企业在搭建小红筹架构时,除遵循 “翻、搭、返” 流程外,还需警惕三类核心风险,避免因细节疏漏导致架构失效:

(一)合规风险:37 号文、ODI 备案不可遗漏

襄策建议:提前与外汇局、发改委沟通,明确材料清单与审核要求,必要时委托专业机构协助准备,确保合规程序一次性通过。

(二)税务风险:CRS 与反避税审查需重视

随着全球税务合作加强,离岸架构的税务合规要求越来越高:

襄策建议:在架构设计阶段引入税务顾问,确保境外公司有实际运营(如香港公司配备本地员工、租赁办公场地),证明架构的商业实质。

(三)控制权风险:实控人持股比例需锁定

在引入境外投资者时,实控人需注意股权稀释风险:通过 “同股不同权”“优先认购权” 等条款,确保自身对开曼公司的控制权(通常需持股 30% 以上),避免因股权稀释导致架构失控。

襄策建议:在开曼公司章程中明确 “实控人特殊权利”,如 “重大事项一票否决权”“董事提名权”,同时与境外投资者签订《一致行动协议》,锁定控制权。

五、结语:红筹架构 —— 中资企业境外上市的 “定制化工具”

从案例可以看出,红筹架构并非 “一刀切” 的模板,而是需要结合企业行业属性、股东结构、上市目标 “定制化设计”:外资无限制行业选股权控制,外资禁止 / 限制行业选 VIE 协议控制;“翻、搭、返” 三步流程需环环相扣,每一步都需兼顾合规与效率。

对中资企业而言,搭建小红筹架构是一项系统工程,需提前1-2年规划,必要时引入境内外律师、税务师等专业团队,确保架构既符合国内政策要求,又适配境外资本市场规则。