备案制下 VIE 架构的风险质变:从合规争议到跨境系统性风险

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2025-10-14自 2023 年境外上市备案制实施以来,VIE(可变利益实体)架构的风险属性已发生根本性转变 —— 从早期 "是否合规的模糊争议",全面升级为 "跨境协同监管下的系统性风险"。这一判断与监管政策轨迹、专业法律服务机构解读及公开实践案例形成完整证据链:证监会《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》确立备案前置与跨部门联动机制,网信、工信、税务等部门的穿透式监管已形成闭环,而证监会对境外上市企业的备案反馈则印证了实操层面的监管力度。

一、监管框架重构:系统性风险的制度根源

2023 年备案制的落地并非简单的流程调整,而是通过 "备案前置、全链穿透、行业适配" 三大机制,将 VIE 架构纳入跨境协同监管体系,使分散的合规风险聚合为系统性风险。

1. 备案前置:从 "事后补救" 到 "准入把控"

备案制实施前,VIE 企业常以 "先搭建架构后补手续" 的模式推进境外上市,合规瑕疵可通过事后调整规避。2023 年《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》明确要求,VIE 企业境外上市必须先完成证监会备案,且需取得行业主管部门专项合规确认函 —— 互联网企业需提交网信部门意见,特殊行业需获得对应主管机构无异议证明,未通过合规审查的企业将直接丧失上市资格。

从实践数据看,备案周期已形成明确的行业基准且个体差异显著。根据新浪财经 2024 年底统计显示,部分 VIE 项目备案周期可长达 230-435 天,涉及数据安全或外资准入模糊地带的项目耗时更久。这种 "基准明确但弹性极大" 的特点,使得备案环节成为系统性风险的首要触发点。截至 2024 年 12 月,全年共有 18 家 VIE 架构企业提交备案,数量较 2023 年减半,且当年新增申请均未通过,进一步凸显备案环节的监管强度。

2. 多维穿透:监管协同形成风险闭环

当前 VIE 架构已进入 "外汇 + 数据 + 税务" 的全链条监管时代,单一环节的合规瑕疵都可能引发架构整体失效,这一趋势在多家法律服务机构的合规解读中均有明确体现。

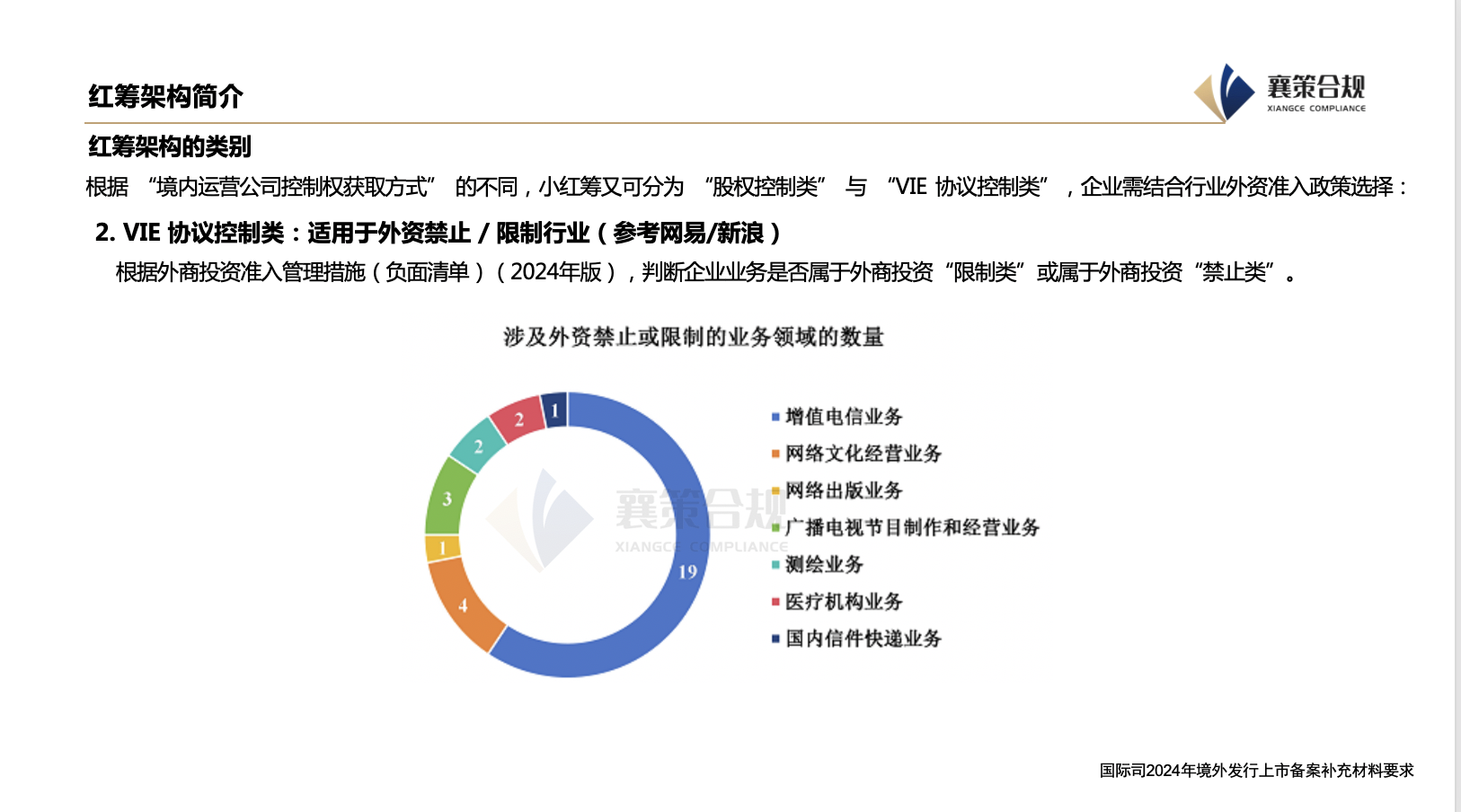

3. 行业校准:VIE 适用边界的刚性约束

2024 年以来的监管实践明确了 VIE 架构的适用边界 —— 仅适用于 "外资准入存在明确法律限制且无替代方案" 的领域。当行业外资限制放开后,保留 VIE 反而可能被认定为规避监管。某物联网企业因所属制造领域外资限制全面放开,在备案时被要求说明架构必要性,最终耗时 6 个月拆除 VIE,支付股权回购、税务清算等成本超 3 亿元,这一案例虽未披露具体企业名称,但与证监会备案反馈中 "强化架构必要性论证" 的要求完全吻合。截至 2024 年底,55 家提交备案的 VIE 企业主要集中在互联网、医疗等外资限制领域,印证了行业适配的监管导向。

二、资本市场适配:风险传导的放大效应

香港联交所等资本市场已形成 "内地备案 + 交易所审查" 的双重门槛,使 VIE 架构的系统性风险进一步向市场端传导,中概股与港股市场的价格波动成为风险外化的直接表现。

1. 上市审核:从形式认可到实质穿透

当前交易所不仅要求提交完整的备案文件与行业合规证明,更强化了对架构真实性的实质核验。某消费企业赴港二次上市时,因原架构包含多层无实际功能的境外主体,被要求简化层级后重新申报,导致上市延期 3 个月,错失市场窗口期。这一现象并非个例,据襄策合规统计,2024 年超 15% 的 VIE 企业因架构冗余问题被交易所问询,较 2023 年显著增长。

值得注意的是,监管方与联交所正共同推动跨境架构信息动态核验机制的构建,这一机制的未来演进需持续关注监管动态。

2. 持续监管:合规失效的市场冲击

交易所已建立 VIE 架构合规动态监测机制,要求企业每半年提交合规性报告,政策调整后 30 日内需评估架构适配性。2024 年某新能源 VIE 企业因未及时更新外资准入合规证明,在补充披露后股价出现显著波动,虽具体跌幅因多重因素影响难以精确归因,但该事件印证了合规瑕疵向市场风险传导的直接性。法律服务机构在风险提示中明确指出,上市后 VIE 合规瑕疵的市场影响程度,已远超备案阶段的流程延误风险。

3. 信息披露:风险量化的硬性约束

最新规则要求企业在招股书中设立 "VIE 风险专章",量化披露拆除成本、合规风险对估值的影响。相较于早期仅作概括性描述,如今的披露要求更考验企业对架构风险的认知深度。J&T 在备案过程中,就曾被证监会要求详细披露 "VIE 架构对快递业务经营许可的影响及应对措施",相关披露内容直接影响市场对其估值的判断,这一案例已成为监管要求量化披露的典型参照。

三、司法实践演进:风险认定的裁判支撑

近年来,司法机关对 VIE 架构的裁判倾向已逐步清晰,虽未形成 "一概无效" 的绝对规则,但 "穿透审查协议实质" 的思路已成为主流,为监管层面的风险定性提供了司法支撑。

2025 年浦东法院审理的某 VIE 架构破产纠纷案具有标志性意义:A 公司作为境外上市主体控制的境内外商独资企业,通过股权质押等协议控制核心运营实体 B 公司,A 公司进入破产程序后,其总经理常某擅自解除股权质押并转让 B 公司股权,导致 VIE 架构拆解。法院最终判决常某违反临近破产特别管理义务,赔偿 100 万元。判决明确指出,VIE 架构的核心价值在于通过系列协议实现有效控制,解除质押、转让股权等行为实质破坏了控制基础,这一认定强化了 "协议控制具备法律约束力" 的司法认知。

另一典型案例中,香港某法院在 VIE 控制权争端案中判决相关合约无效,核心理由为 "架构目的显然是绕过外资投资限制,以合法形式掩盖非法目的"。

司法实践已形成明确倾向:当 VIE 架构实质构成外资准入规避时,协议效力大概率不被认可;而对于未触及外资限制、仅为融资便利搭建的架构,法院更倾向于尊重市场化约定。

结语

备案制下的 VIE 架构,已彻底告别 "灰色地带生存" 的时代。其风险本质的质变警示企业:VIE 的核心价值不再是 "规避监管的融资工具",而是 "合规前提下的跨境资本通路"。唯有以系统性思维应对系统性风险,动态适配境内外监管与市场变化,才能充分发挥架构的融资价值,实现跨境资本运作的可持续发展。