东盟真的是“低成本洼地”吗?

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2025-04-11谈到企业出海,成本是不可忽视的一环。但是出海东盟的成本,是否真如大家想象中的那么低?并不见得。与其说东盟是“低成本洼地”,或许“全球化布局的起点” 这一形容会更为贴切。

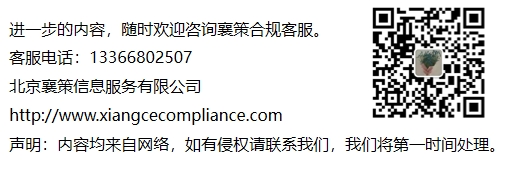

下图对比了东盟主要国家的成本区间,包括制造业工人的薪酬、工业土地租金、工业用电价格、工业用水价格等。综合来看,缅甸、柬埔寨是东盟十国中成本最低的 地区,但由于这些地区的政治局势稳定性相对较差、本土消费能力偏弱等因素,缅甸、柬埔寨显然并非中国企业出海的首选目的地。印尼、菲律宾、越南的综合成本也偏低,与其他东盟国家相比时,其成本端的优势较为突出。

但这种简单的成本横向对比并不严谨。例如:(1)部分东盟国家在人力成本看起来较低的同时,技能断层问题也较为突出,且当地合格熟练工的供给不足,导致许多 企业在出海之后还需要额外投入培训费用。(2)部分地区的工业用地价格偏低,但隐性的基建配套缺陷严重,如工业园偏远、配套物流不畅,从而增加了运输成本,也耽误了时间。(3)此外,东南亚部分港口经常出现罢工的问题,这对部分以转口 贸易为导向的出海企业而言,意味着还需要维持大约 120天的安全库存,因此仓储成本额外增加 15-20%。(4)再比如,菲律宾的 4G 覆盖率仅 76%,企业自建 WIFI 网络的成本极高;印尼部分地区的电力供应不稳,企业需配置备用发电机,这也会 额外带来每年大约 15-20 万美元的支出。(5)一些国家电力供给短缺,或是其发电结构中对煤炭或天然气等大宗商品的依赖度很高,从而导致电力成本具有较强的不稳定性,等等。

客观来说,如果和中国本土的制造业成本相比,在考虑了生产便捷性、劳动力效率等因素之后,出海的性价比或将大打折扣,而这还仅仅是显性成本。

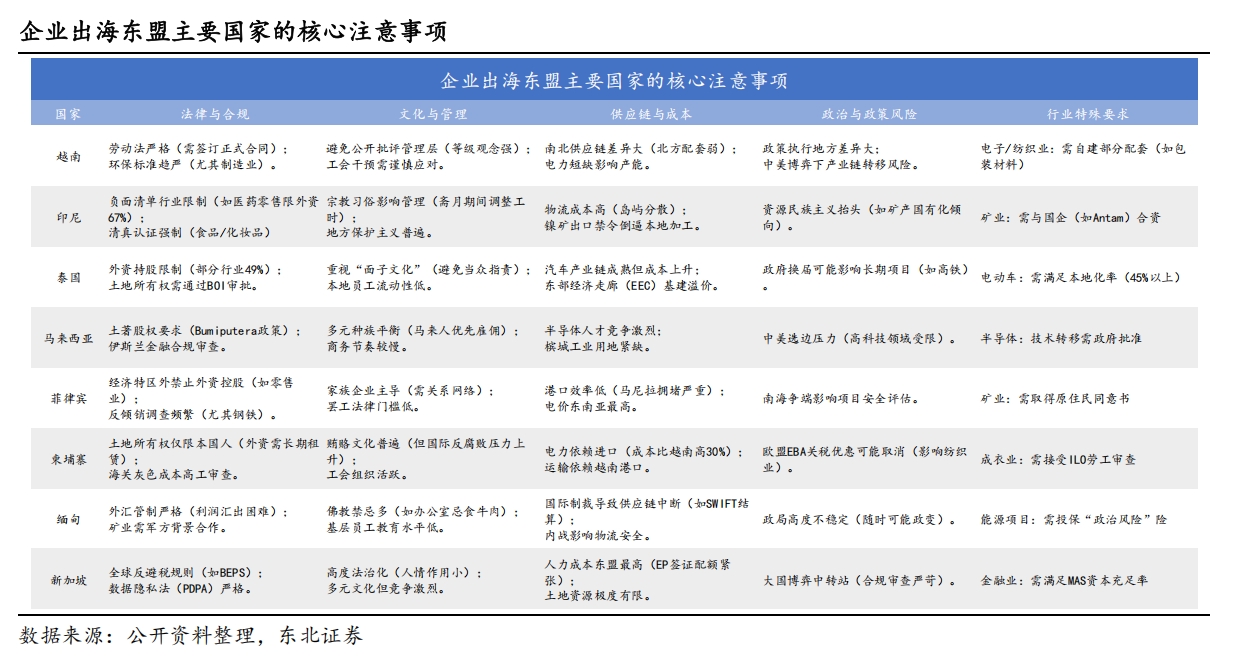

事实上,隐性成本同样不容忽视。由于东盟国家在部分法律规定、管理习惯、标准和认证、政治效率等方面和中国存在一定差异,这些因素也会在无形中推高企业出 海的综合成本。

举例来说,比如在法律制度层面:

(1)劳工纠纷、环境污染事故都有可能引发巨额赔偿或诉讼,此前在 2022 年,泰国的一家制鞋厂就因为没有提供工伤保险,而被工 人起诉后被迫支付 300 万泰铢和解金。

(2)如果企业想要解雇工人,按照马来西亚《雇佣法》的规定,企业需要赔偿 24 个月的工资,越南也是类似。

(3)印尼的《环境法》还规定了工厂必须提交“环境影响评估报告”,但该报告的审批流程通常耗 时 6-12 个月,企业只能提前预留预算以应对延误。

再比如在企业管理和文化习惯等问题上,部分地区的文化冲突造成的沟通损耗,也会影响到团队效率:

(1)比如,马来西亚是典型的多元种族文化国家,管理层有时需要耗费大量的时间来协调不同种族员工之间的矛盾,而这种矛盾甚至有可能会令整个项目延期 20%以上。

(2)此外,越南等国家的制造业工人普遍没有加班的习惯,除非企业提高基本工资或是给予高额的加班费,否则很难起到激励效果,而这 也会在无形中推高人力成本。

(3)另外,有时候企业需要通过地方政府“介绍人”来推进一些项目和流程的审批,隐性贿赂成本很高昂。

应该说,东盟固然有自身的结构性成本优势,但这种优势常常也与战略成本的陷阱并存。对出海企业而言,误以为这里是“低成本洼地”或许是不恰当的。出海企业能够做的事情更多是:短期内通过本地化合作与技术投入降低显性成本,中长期则需要构建竞争壁垒,将隐性成本转化为竞争优势。