企业出海:由劳动密集型向技术密集型的转变

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2025-02-12一、对外直接投资视角

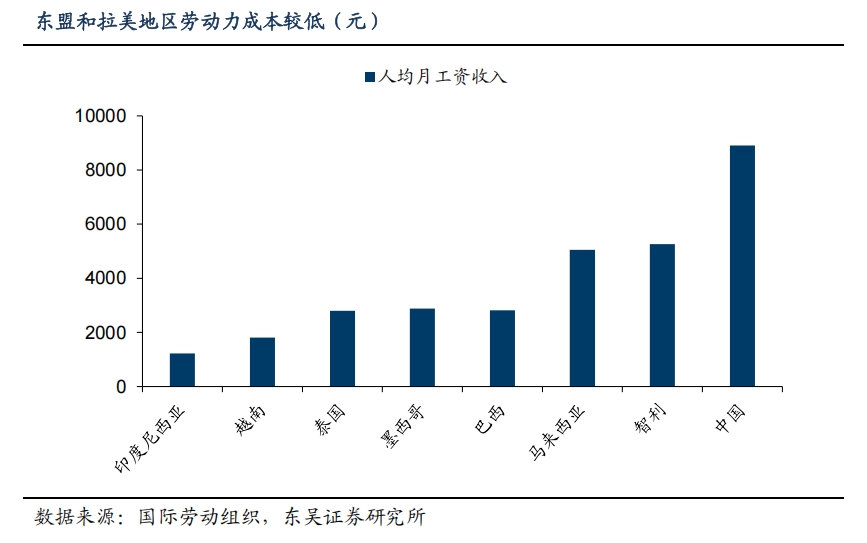

由欧美向东盟及拉美地区转移 受国内部分行业产能过剩、全球贸易保护主义抬头以及供应链重构等多重因素影响, 近些年我国越来越多的企业选择通过出海寻求破局的机会。 从我国对外直接投资的变化趋势来看,自 2017 年中美贸易争端以来,我国对外直接投资水平较峰值有所下滑,但从趋势来看我国对外投资同比增速逐年修复。截至 2023 年我国对外直接投资增速录得 11.4%,较 2022 年回升了 8.5 个百分点,一定程度上反映 出我国企业出海进程有所加速。而截至 2024 年 11 月,我国境内投资者共对 8581 家境 外企业进行了非金融类对外直接投资,较 2023 年全年增长 668 家,侧面反映出我国企业正在为特朗普 2.0 时期所可能落地的关税政策做出提前布局应对。从对外直接投资的国别结构来看,在 2017 年中美贸易争端开始以来,我国外商直接投资结构与出口结构的变化特征相类似,对欧美主要经济体的对外直接投资比例呈现边际下滑的趋势,而流失的份额主要转移到了东盟以及拉美地区,其中对新加坡、越南、 泰国以及墨西哥等国家的对外直接投资提升明显,是我国近几年企业出海的主要目的地。 其一,东盟、拉美及墨西哥等国家劳动力成本低,根据国际劳动组织的最新可比数据, 2021 年我国人均月工资收入约为 8903 元,远高于越南(1812 元)、泰国(2798 元)、巴 西(2819 元)和墨西哥(2878 元)等国家人均月工资收入;其二,东盟等国家税赋较低且享受更加优惠的关税政策,经营成本和贸易成本均更低。

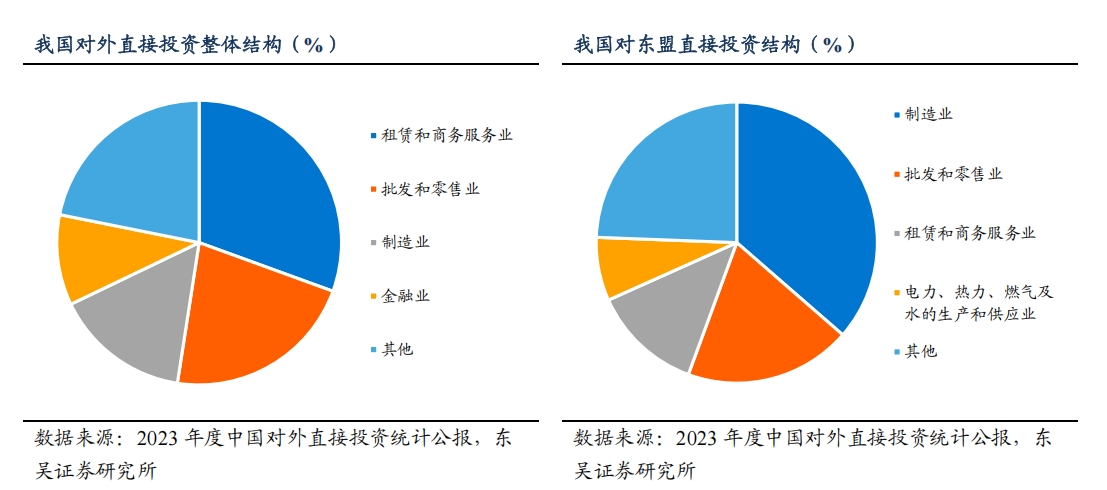

从对外直接投资的行业分布来看,截至 2023 年,租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业以及金融业占我国对外直接投资流量的比重超过 10%,是我国企业出海的主要行业,其中制造业在我国对外直接投资中的地位日益提升,无论是从流量还是存量来看,都呈现长期上行的趋势。从制造业内部来看,根据商务部《2022 年度中国对外直接投资统计公报》中披露的数据,中游装备制造业对外直接投资流量占制造业对外直接投资流量的比重超过了 50%,而从存量来看,汽车制造业是我国制造业对外直接投资的重要组成部分,截至 2023 年汽车制造业对外直接投资存量达到了 720.6 亿美元,占制造业 投资存量的 25.4%。 进一步拆解我国主要对外直接投资目的地东盟的行业结构来看,制造业是我国对东盟直接投资中最重要的组成部分,占比高达 36.4%,主要流向越南、 印度尼西亚、 泰国和新加坡等国家。

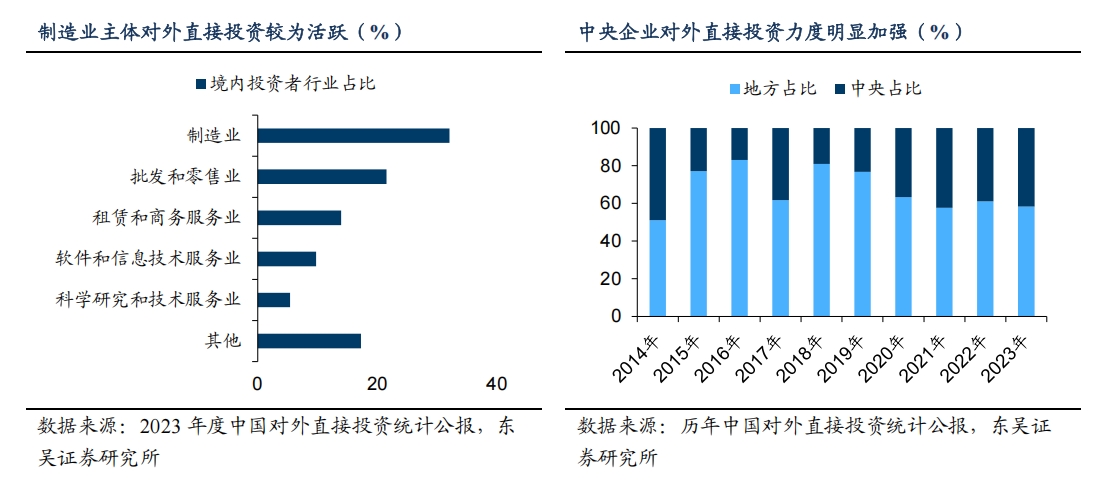

从对外直接投资的主体来看,从事制造业的境内主体对外投资活动最为活跃,截至 2023 年,涉及对外直接投资的境内主体共有 30741 家,其中制造业企业占比最高,达到 了 32.1%,主要分布在计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业等中游装备制造业领域。 从对外直接投资的主体性质来看,地方企业是对外直接投资的主力军,而在 2018 年美国对中国加征关税以来,中央企业对外投资的力度明显加强,占对外投资的比重持续 回升,一定程度上反映出中美贸易争端也迫使中央企业越来越多的走出去以规避相关的风险和影响。

二、上市公司视角

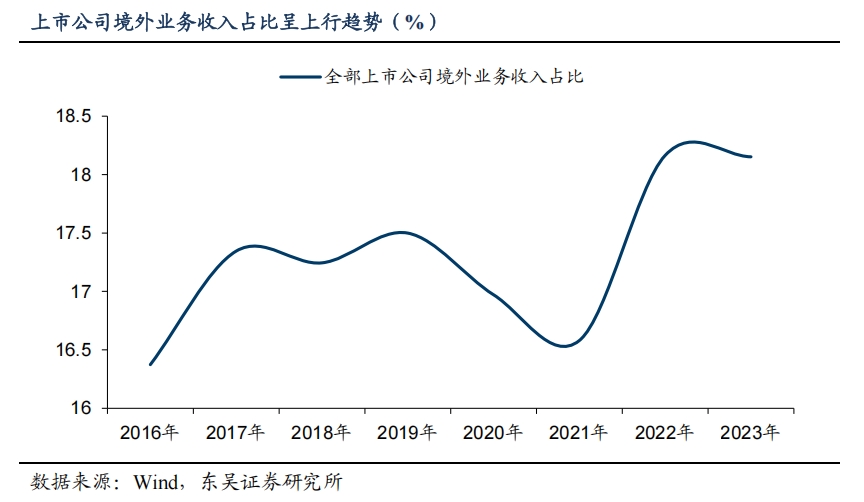

从上市公司维度来看,我们以境外业务收入占主营业务收入的比重衡量企业出海的程度。整体来看,我国企业境外业务收入占比呈现边际上行的趋势,期间受疫情影响 2020 年和 2021 年我国境外业务收入有所收缩,但在 22 年以来重回增长趋势,截至 2023年我国上市公司境外业务收入比重录得 18.2%。

上市公司境外业务收入占比呈上行趋势(%)

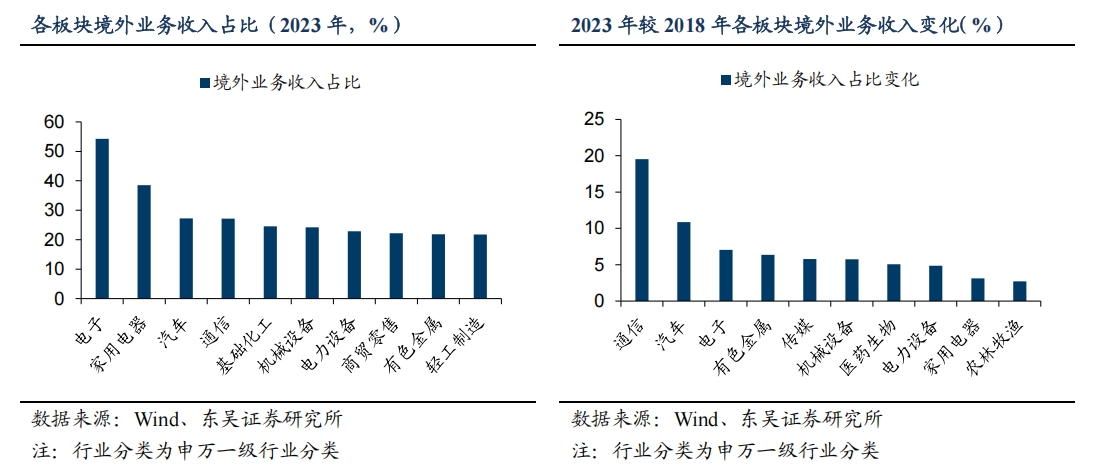

从行业分布来看,截至 2023 年,电子、家用电器、汽车和通信是我国企业出海的几大主要板块,其境外业务收入占主营业务收入的比重超过四分之一,其中电子板块境外业务收入占主营业务收入的比重达到了 54.3%,海外业务已经成为了企业营收的主要组成部分;而与 2018 年相比,通信和汽车行业出海的节奏明显加快,海外业务收入占 比分别较 2018 年提升了 19.5%和 10.9%,而电子、有色金属、传媒、机械设备和医药生物企业出海的规模也有所提升,海外业务收入占比较 2018 年均提升 5 个百分点以上。 此外,纺织服饰、商品零售以及建筑装饰等行业境外收入占比有所降低,反映出我国企 业出海正经历由劳动密集型向技术密集型的升级转变。

从企业性质来看,民营企业在企业出海过程中扮演越来越重要的角色。一方面,从 上市公司境外业务收入结构来看,民营企业占比已经超过 50%,截至 2023 年民营企业境外业务收入占全部上市公司的比重达到了 54.7%,较 2018 年提升了 7.8 个百分点;另 一方面,从上市公司业务收入构成来看,截至 2023 年民营企业境外业务收入占主营业 务收入的比重约为 28.0%,远高于国有企业的 12.8%和其他类型企业的 10.1%。