“一带一路”发展学

录入编辑:襄策合规 | 发布时间:2023-11-03“一带一路”发展学

新华社国家高端智库课题组

第一章 “一带一路”发展学的形成脉络

什么是 21 世纪全球最大难题和共同追求?发展,依然是发展。对于这项共识,世界少有异议。

新的历史条件下,全球发展的动能、模式、理念和实效都在发生新的变化。如果说20世纪的发展合作,尤其是第二次世界大战后的发展合作,主要是由北向南,由发达国家主导,在21世纪的今天,发展合作变得更加多元化:由北向南,由南向南,甚至由南向北的合作日益增多,这其中,中国无疑是一个关键行为体。

过去10年来,随着中国提出倡议并携手各方推动实践、形成可观成效,世界日益关注到一种与时俱进的发展合作新思路——我们称之为“一带一路”发展学。

1.1 因应现实:推动发展合作的新思路

2013 年 9 月和 10 月,中国国家主席习近平先后在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学和印度尼西亚国会,提出共同建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议。

彼时的欧洲,正在因债务危机和金融危机后的二次衰退烦恼;亚洲主要发达国家日本,焦虑于通货紧缩和增长停滞;世界头号经济体美国,在后金融危机和阿富汗战争的泥淖里挣扎。全球总需求萎缩,经济学家萨默斯悲观预言“大停滞”,同时呼吁发达国家“再发展”。

而广大发展中国家,尽管在二战后接受发达国家的发展援助多达数万亿美元,但只有寥寥无几的国家成为发达国家。大量发展中国家仍然面临贫困的考验,在发展的困境中寻路。

2013年,中国经济增长7.7%,外汇储备达3.82万亿美元,成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。在此3年前,中国经济规模超过日本,成为全球第二大经济体。2009年,中国首次成为世界经济增长第一大贡献国,此后中国一直保持领航,持续释放增长红利。中国在世界经济版图上的角色发生历史性改变,在全球发展合作中的作用日益显著。

改革开放以来,中国创造了发展奇迹,但长期高速增长之后,发展模式也亟待应变。随着经济发展进入“新常态”,中国从高速增长阶段转入高质量发展阶段,开始大规模结构调整。

在这样的国际国内形势下,共建“一带一路”既是中国经济发展的内生需要,也契合了国际合作的现实需求。作为最大新兴经济体,中国一端连着最广袤的大陆,一端朝向最广阔的大洋;“世界工厂”依然稳健,“世界市场”冉冉而升。这样一个不断发展的超大规模经济体,处于全球发展合作的特殊时空交汇点。

1.2 传承历史:谱写丝路精神的新乐章

共建“一带一路”倡议是现实的投射,也是历史的回响。

有学者考证,早在 2000 多年前西汉时期,中国西部就形成了一条连通东西方的古老商路。当19世纪德国地理学家李希霍芬将其命名为“丝绸之路”时,或许不会想到,这一名词会在21世纪成为擘画全球发展蓝图使用频率最高的词汇之一。

绵亘万里、延续千年的古丝绸之路,凝聚了地球上东西方先辈们对美好生活的追求,促进了亚欧大陆各国互联互通,推动了文明交流互鉴,为人类文明发展进步作出了重大贡献,积淀了以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为核心的丝路精神。

为破解当今全球发展面临的多重障碍,共建“一带一路”倡议传承丝路精神,致力于开创发展新机遇,谋求发展新动力,拓展发展新空间,实现共建国家优势互补、互利共赢。

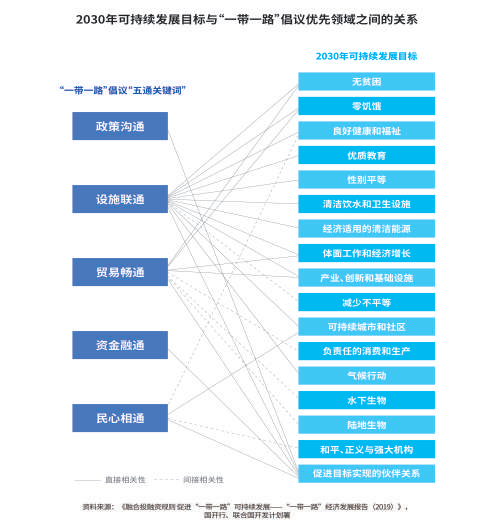

“五通”建设和“三共”原则是共建“一带一路”顶层设计的两大重要支柱。“五通”包括政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。其中,政策沟通是重要保障,设施联通是优先领域,贸易畅通是重点内容,资金融通是重要支撑,民心相通是人文基础。“三共”原则,即共商、共建、共享,体现了相互尊重、开放协商、互利共赢的国际合作观,回答了全球发展合作中“谁来干”“怎样干”“为谁干”的重大问题。

2016 年 3 月,联合国安理会第 2274 号决议首次纳入共建“一带一路”倡议内容。2017年9月,第71届联合国大会将“共商、共建、共享”原则纳入“联合国与全球经济治理”决议。一种新的国际合作未来轮廓初显,并得到国际社会日益广泛的关注、支持和响应。

1.3 走向未来:协同高质量发展的新探索

从谋篇布局的“大写意”到精谨细腻的“工笔画”,共建“一带一路”崇尚实干,已取得“实打实、沉甸甸”的成就,其建设理念也不断与时偕行、不断完善。

2018年8月,在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上,习近平主席提出,在保持健康良性发展势头的基础上,推动共建“一带一路”向高质量发展转变。次年4月,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上,相关国家和国际组织就此达成共识,将高质量发展作为今后共建“一带一路”的主题和基本方向。高质量共建“一带一路”,就是要践行共商、共建、共享原则,弘扬开放、绿色、廉洁理念,努力实现高标准、可持续、惠民生目标。

面对新冠疫情等新挑战,2020年6月,习近平主席提出“一带一路”建设四个新方向:将“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。2021年11月,习近平主席进一步提出,努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性,推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

作为一项宏大的创新型国际合作安排,共建“一带一路”提供了建设更美好世界的新可能。在捷克前总理伊日·帕鲁贝克看来,一个全新的全球经济和政治秩序正在形成,“一带一路”将是促成这种秩序的因素之一。

第二章 “一带一路”发展学的实践成效

英国社会学家马丁·阿尔布劳认为,共建“一带一路”最大的特点是坚持不懈地将各种相关的理论创意与解决人类面临的实际问题密切结合。在短短 10 年时间里,共建“一带一路”究竟做成了哪些事?

2.1突破发展瓶颈:“要致富先修路”

自人类开启工业化进程以来,铁路、公路、港口等基础设施便在经济社会发展中扮演重要角色。令人遗憾的是,无论是工业化先行者还是追赶者,如今仍面临不同程度的“基建赤字”,交通设施、电力能源、通信网络等基建供给严重不足在广大发展中国家尤为突出。

共建“一带一路”将基础设施互联互通作为优先方向。“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本成型,为世界经济增长注入新动力。

填补交通设施缺口

肯尼亚非洲政策研究所研究员安泽兹·沃尔经常乘坐蒙内铁路调研沿线中小企业发展情况。她发现,蒙内铁路不仅盘活了沿线中小企业,还带动了相关就业,提升了地区经济活力。科达陶瓷厂行政经理艾利克斯·杰里舒姆告诉沃尔,依靠蒙内铁路,工厂货物运输时间减少了一半。

作为共建“一带一路”帮助肯尼亚实现 2030 年国家发展愿景的“旗舰工程”,480 公里的蒙内铁路解决了东非第一大港蒙巴萨至肯尼亚首都内罗毕区间运输“肠梗阻”,并使乌干达、南苏丹、卢旺达等东非内陆国家经由肯尼亚的进出海货运更顺畅。肯尼亚还在蒙内铁路和西向延长线内马铁路I期沿线建设和规划了多个产业园和新型城镇。肯尼亚非洲政策研究所2021年底发布的报告《共享繁荣:“一带一路”倡议在肯尼亚》中得出这样的结论:共建“一带一路”正在深刻拓展肯尼亚的发展空间。

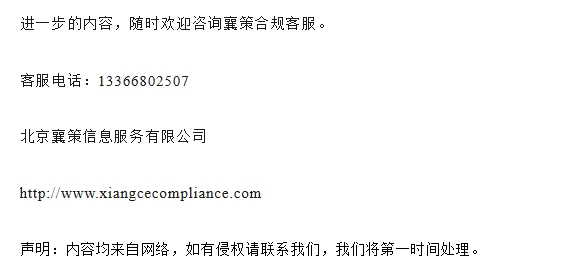

非洲之角的发展故事是一个缩影。共建“一带一路”所带来的“交通之变”正重塑世界经济地理空间,带来强劲、均衡、联动发展的新希望。白沙瓦-卡拉奇高速公路打通巴基斯坦中部南北交通大动脉。中老铁路让老挝从“陆锁国”变成“陆联国”,截至2023 年 9 月,中老铁路已安全稳定运营 21 个月,发送旅客超2090万人次、运输货物超2536万吨,并实现与中欧班列的联线贯通。佩列沙茨跨海大桥让克罗地亚分隔多年的南北领土实现连通。阿联酋阿布扎比哈利法港与中东地区产业园形成“园港互联”。在不远的将来,匈塞铁路将全线通车,把布达佩斯至贝尔格莱德的旅行时间缩短至3个小时,东海岸铁路将成为马来西亚东西海岸“陆上桥梁”。

“要想富先修路,道路通百业兴。”朴素的中国经验在共建“一带一路”实践中得到进一步验证。世界银行报告预测,至2030年,共建“一带一路”交通设施建设将使沿线经济体的贸易增加 2.8%至 9.7%,外国直接投资总额流入增加4.97%,国内生产总值增加1.2%至3.4%;并将使世界贸易增加1.7%至6.2%,国内生产总值增加0.7%至2.9%。

构建陆海空大通道

在夯实交通设施基础上,共建“一带一路”致力推动铁路、公路、水运、航空等多种运输方式高效联动,使生产端和消费市场的时空距离不断压缩,贸易流通更有质量和效率,更多国家分享互联互通和经济一体化的红利。

以中国西南山城重庆为运营中心的西部陆海新通道为国际产品进入中国市场开辟了新捷径。以前,老挝的商品运到重庆、四川等西部内陆腹地,至少需要20 多天。如今货物搭乘西部陆海新通道的中老班列,从老挝到重庆只需4天。

共建“一带一路”致力于推动陆海联动发展,帮助内陆腹地打破发展外向型经济的区位束缚,摆脱“发展洼地”的宿命。一批内陆城市乘势成为开放新前沿、商贸新枢纽,重庆便是其中的代表。穿梭于亚欧大陆的中欧班列与连接中国西部腹地和东盟的西部陆海新通道在这里无缝衔接,将欧洲、中亚、东南亚、南亚次大陆紧密联系起来。通过中欧班列,全球最大笔记本电脑生产基地重庆以比海运节约20多天的时间将产品运抵欧洲市场。依托“西部陆海新通道+中欧班列”模式,东南亚生产的无纺布、打印机送达欧洲的物流周期缩短了一半以上。

近年来,共建“一带一路”陆海空立体交通网络为全球供应链稳定发挥了重要作用。通过以中国郑州为节点的“空中丝绸之路”,意大利服装、智利车厘子、菲律宾黄鳝分发至全国各地,中国制造的电子产品、生活用品、机械设备被运往世界各国。截至2023年6月底,中欧班列历年累计开行已超过7.3万列,发送货物近700万标准箱。超过100个国内出发城市通达欧洲25个国家200多个城市,中欧班列为世界经贸往来注入源源不断的活力。

完善能源互联网络

目前,全球仍有12亿无电人口。在巴基斯坦这样饱受电力短缺之苦的国家,即便是大城市,每天停电时间也曾长达10小时。

为确保能源这一人民生活和工业生产的生命线,中巴经济走廊规划了21个能源项目,涵盖水电、风电、煤电、核电、太阳能,将为巴基斯坦提供1.24万兆瓦的发电能力①。截至2022年底,中巴经济走廊累计创造23.6万个就业岗位,帮助巴基斯坦新增510公里高速公路、8000兆瓦电力和886公里国家核心输电网。

“确保人人获得负担得起、可靠和可持续的现代能源”是联合国2030年可持续发展议程17项目标之一。共建“一带一路”能源工程为实现这一愿景提供助力。智利蓬塔谢拉风电场利用当地丰富的风能资源,投产后满足了13万户家庭的用电需求,每年还能减少15.7万吨碳排放。柬埔寨菩萨省格罗戈区光伏离网供电系统建设,结束了当地山区100多个村庄不通电的历史,明亮的灯光和散发米香的电饭煲,让挤在狭小铁皮房里的村民看到了新生活的希望。

能源基础设施跨国、跨区域互联互通是共建“一带一路”能源合作的另一重要方面。中俄东线天然气管道、中国—中亚天然气管道C线、中缅原油管道等重大项目以及中国与周边7国的电力联网工程,为能源资源互补协作和互惠贸易创造了条件。

2.2培育增长动能:贸易投资双引擎

2008 年国际金融危机后,加速国际贸易与投资引擎、推动世界经济进入新的增长周期,成为国际社会的紧迫任务。10 年来,共建“一带一路”搭建新的贸易投资框架,推动贸易投资自由化便利化,促进贸易和直接投资与产业合作的融合互动,为全球增长繁荣不断做增量。

建设开放共享的市场

作为首个将共建“一带一路”倡议合作独立成章的自贸协定,中柬自贸协定于 2022 年 1 月 1 日生效实施。柬埔寨的香蕉、芒果、大米、木薯粉等农产品更便捷、更大规模地进入中国市场。中国已经成为柬埔寨大米、香蕉最大出口目的国。截至2022 年底,中国企业累计对柬各类投资超过 100 亿美元。缔结贸易协定和扩大市场准入能够有效提振贸易。共建“一带一路”通过创新贸易方式、搭建贸易平台,打通贸易堵点,激活共建国家贸易潜能,为全球贸易大环流注入新动力。这些努力包括:打造以中国国际进口博览会为引领的矩阵式商品展会,同世界共享中国市场机遇;签署或升级自由贸易协定,共同建设自由贸易区网络;推动跨境电商发展,为拓展贸易增长空间提供新可能;深化海关贸易安全和通关便利化合作,提升贸易便利化水平。

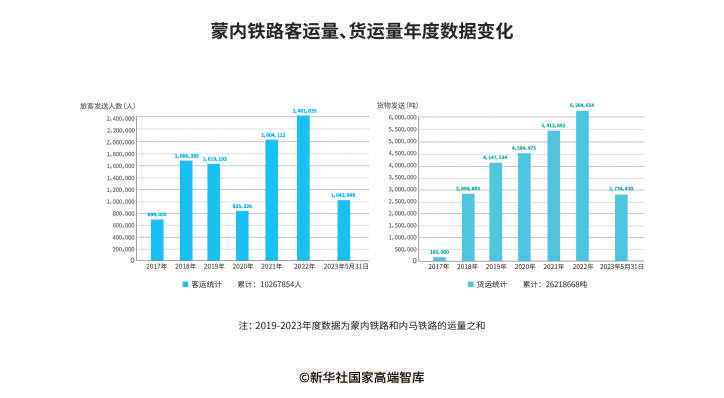

2013年至2022年,中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从 1.04 万亿美元扩大到 2.07 万亿美元,年均增长8%。未来共建“一带一路”通过降低关税,带动交易成本、跨境物流成本以及制度成本的降低,加快“一带一路”沿线国家标准、规则、法规对接,打造“大通关体制”,从而有望实现“软联通”。

探索产业升级的新路

在共建“一带一路”区域贸易结构中,中间品贸易占比高达 61%左右。这反映了生产网络和国际分工的新变化:广大发展中国家逐渐有机会走出依靠单一资源出口或锁定于低端产业的困境,通过建立自身工业基础,获得制造能力和产业水平的提升。共建“一带一路”国家的产业合作,推动并强化了这一趋势。中泰新丝路塔吉克斯坦农业纺织产业园,帮助当地从棉花种植向棉纺织全产业链跨越。印度尼西亚摩洛哇丽县的青山工业园区,将曾经偏僻的小渔村变成了全球重要的镍矿开采冶炼和不锈钢产业基地,助力印尼“从卖30美元/吨镍原矿到卖2300美元/吨不锈钢”。在埃及泰达苏伊士经贸合作区,巨石玻璃纤维公司建成年产 20万吨玻璃纤维生产线,令埃及成为全球第四大玻纤生产和贸易国,吸引大量上下游企业赴埃投资。

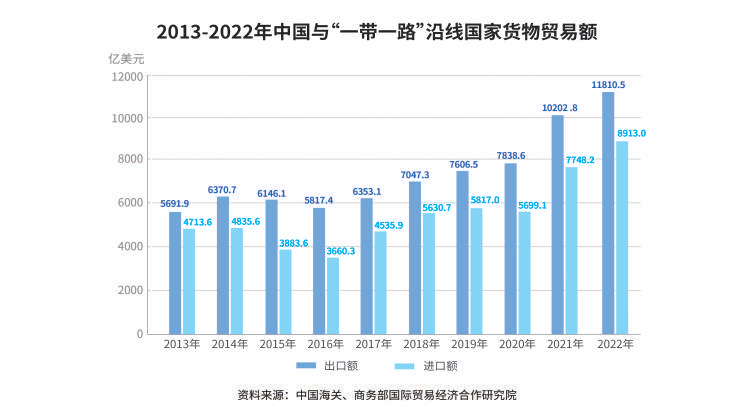

截至 2021 年底,中国在“一带一路”沿线国家设立企业超过1.1万家,约占中国境外企业总量的1/4。2021年,对“一带一路”沿线国家直接投资241.5亿美元,创历史新高,占中国全年对外投资流量总额的13.5%;年末存量 2138.4 亿美元,占存量总额的7.7%。

改善民生与履行社会责任

进入中策橡胶 (泰国) 有限公司工作以来,拉拉佟从一名保养工成长为资深设备检修班长。一家人贷款购买了住房,添置了汽车。中策橡胶所在的泰中罗勇工业园,已吸引了 180 家中国制造企业、30多家配套企业在泰投资,为当地创造超过4.5万个就业岗位。

共建“一带一路”经贸合作项目不但帮助共建国家立业兴业,还改善民生,与当地社会建立更紧密的情感纽带。在斯里兰卡,中斯水中心肾病追因研究和卡塔纳供水项目助力当地居民摆脱肾病困扰,缓解饮水困难;在巴布亚新几内亚,中国-巴新友谊学校·布图卡学园为3000多个孩童解决上学难题。

共建“一带一路”项目持续加强践行环境、社会、公司治理(ESG)理念,积极融入当地社会,实现自身可持续发展,与共建各方合作共赢。河钢集团塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂制定了“用人本地化、利益本地化、文化本地化”原则,保留老厂5000多个工作岗位,坚持设备、原材料以欧洲采购为主,投入上百万美元为当地捐资助学、修路供水。紫金矿业刚果(金) 科卢韦齐铜矿项目打造花园式矿山,定期邀请民众和媒体代表参观,倾听当地心声。

2.3 深化多元合作:形成聚合效应

“一带一路”“不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱”。10年来,从政府部门到国际组织,从私营部门到民间力量,从多边开发机构到机构投资者,共建“一带一路”参与方日益多元,合作方式更加丰富,合作网络不断拓展,聚合效应正在显现。

双多边沟通机制

共建“一带一路”涵盖不同社会制度、发展水平、文化传统的国家和地区,政府之间加强政策沟通、开展紧密合作尤为重要。中新(重庆)战略性互联互通示范项目是这方面的成功案例。2015年11月,中新两国政府签署项目框架协议,推动中国统筹区域协调发展与新加坡参与中国地方发展对接。双方联合编制了项目总体发展规划和多领域专项规划,建立了联合协调理事会、联合工作委员会、联合实施委员会三级合作机制。截至2023年3月底,中新互联互通项目框架下累计落地各类跨境融资项目总金额196亿美元,辐射中国重庆、广西、四川、贵州、云南等10余个省区市,综合融资成本比中国国内低约1个百分点。

目前,共建“一带一路”政府间合作已形成以“一带一路”国际合作高峰论坛为引领、以多双边合作机制为支撑的复合型国际合作架构,共建国家在发展规划、机制平台、合作项目对接中,谋求共识,深 化 合 作 , 共 同 发 展 。 在 沙 特 阿 拉 伯 “2030 愿景”与共建“一带一路”倡议对接框架下,红海新城储能项目、吉赞产业集聚区等项目助力沙特实现能源和经济多元化。在中老共同推进“一带一路”建设合作规划纲要指导下,中老铁路建成通车,磨憨-磨丁经济合作区建设稳步推进。

共建“一带一路”倡议积极对接各区域和全球层面的发展规划和倡议,其中包括联合国2030年可持续发展议程、《东盟互联互通总体规划 2025》、非盟《2063年议程》等。特别在南南合作领域,共建“一带一路”与联合国各机构合作卓有成效,展开了“海陆丝绸之路城市联盟”、发展中国家青年领袖培养等对接项目。

多层次投融资体系

国际货币基金组织数据显示,发展中国家在健康、教育、道路、电力等方面的资金缺口每年约为2.6万亿美元。新冠疫情令发展中国家融资难题更加凸显。

共建“一带一路”积极开拓多元化、多层次融资渠道,为新兴经济体和发展中国家经济增长“输血”。亚洲基础设施投资银行 (亚投行)、丝路基金、中国开发性和政策性银行及商业金融机构,与世界银行、欧洲复兴开发银行、亚洲开发银行等多边开发机构以及国际和本地金融机构积极合作,形成透明、高效、互利的共建“一带一路”投融资朋友圈。

在西非规模最大商港加纳特马港扩建项目中,世界银行集团下属国际金融公司 (IFC) 和中国银行密切合作。中国银行汲取了IFC深耕西非市场多年的经验,同时也为银团筹组工作的顺利完成提供有力支撑。加纳政府也在不加重财政负担的条件下获得项目建设资金,推动了经济增长。

随着共建“一带一路”综合效益持续显现,越来越多的国际金融机构加入其中。汇丰、花旗、渣打银行专门设立“一带一路”工作组,并加入了“一带一路”银行间常态化合作机制(BRBR)。英国伦敦国王学院中国研究院院长克里·布朗认为,共建“一带一路”项目的运作方式没有固定模式,具有充分的灵活性。这一点在共建“一带一路”投融资合作中得到生动体现。

第三方市场合作模式

共建“一带一路”首创第三方市场合作模式,为不同发展阶段国家搭建合作平台,致力于实现“1+1+1>3”的合作效果。

中法第三方市场合作起步于2015年,喀麦隆克里比深水港项目是其中的代表案例。中国港湾、法国博洛雷集团、法国达飞海运集团和喀麦隆当地企业共同组建克里比集装箱码头运营公司,联合运营港口一期。深水港关税收入从2019年约126万美元飙升至2021年约2.5亿美元。截至2022年3月31日,喀麦隆53%的集装箱运输经由克里比集装箱码头。2022年2月,中法达成第三方市场合作第四轮示范项目清单,包括基础设施、环保、新能源等领域7个项目,总金额超过17亿美元,合作区域涉及非洲、中东欧等地。

第三方市场合作并不拘泥于“三方”。中缅天然气管道项目由中国石油、韩国浦项制铁大宇公司、印度石油海外公司、缅甸油气公司、韩国燃气公司、印度燃气公司“四国六方”共同出资建设,各方实现互补增益。目前,我国与法国、新加坡等14个国家签署了第三方市场合作文件。

2.4开拓新兴领域:健康、绿色、数字、创新

面对突如其来的新冠疫情、愈发严峻的环境压力、日益澎湃的新工业革命浪潮,共建“一带一路”不断调整丰富合作内容,将建设“健康丝绸之路”“绿色丝绸之路”“数字丝绸之路”“创新丝绸之路”作为重点开拓的新领域。

健康合作,守护生命安全

中国积极推动“健康丝绸之路”建设,2023 年30“一带一路”发展学是中国援外医疗队派遣60周年。60年来,中国向全球76个国家和地区累计派出了3万人次中国医疗队队员,诊治患者超过2.9亿人次。同时,共建“一带一路”国家积极推动中医药中心建设,开展草药种植及加工合作,守护人民“健康”成为共建“一带一路”建设的重要目标。

在全球抗击新冠疫情的关键时刻,中国多次呼吁打造“健康丝绸之路”,提出“人类卫生健康共同体”理念,同31个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议。危机面前,共建“一带一路”呈现出强大韧性与澎湃活力,为各国抗击疫情、恢复经济、改善民生注入宝贵力量。

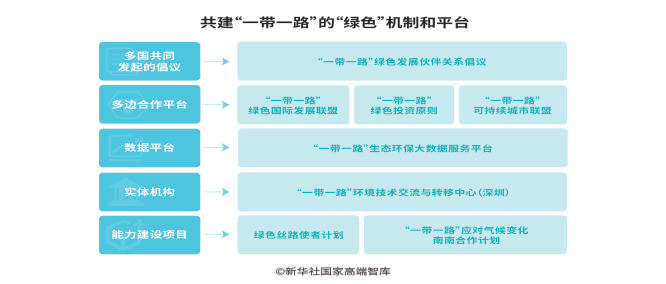

绿色转型,迈向“碳中和”

美国企业公共政策研究所数据显示,从 2014 年到2020年,中国在“一带一路”建设项目中可再生能源投资占比大幅提升近40%,超过化石能源投资。近年来,共建“一带一路”将生态因素纳入贸易和投资战略,加强绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域合作,助力实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

“地中海之心”马耳他的能源结构曾以重油为主。矗立在马萨施洛克海滨的德利马拉电站排出浓浓黑烟,在附近的柠檬上落下斑斑黑点。上海电力加入后,将重油机组改造成天然气和轻油双燃料机组。中方还与马耳他政府合作,在戈佐岛打造欧盟第一个试点“零碳岛”。双方还携手开拓第三方市场,在黑山共和国建设莫祖拉风电站,每年可提供1.12亿度清洁电能,减少9.5万吨温室气体排放。

绿色丝绸之路建设,一方面聚焦可再生能源项目,助力共建国家能源供应向高效、清洁、多样化方向转型;另一方面推动基础设施建设和产能合作绿色化,在项目建设运营过程中注重环境和生物多样性保护。肯尼亚内马铁路专门建设6.5公里大桥穿越内罗毕国家公园,保护野生动物迁徙通道。阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站项目聘请专业珊瑚移植团队将施工区近2.9万株珊瑚移植至邻近水域,据阿联酋海洋环境组织主席阿里·萨格尔介绍,珊瑚目前“很安全”,海滩上鹰嘴海龟数量也在增长。

数字赋能,拥抱新工业革命

数字丝绸之路在世界不断延展,为广大发展中国家创造了推进工业化和信息化协同发展的新机遇。中菲 4G/5G 通信基站项目使菲律宾成为东南亚首个开通 5G 网络的国家;中非合作建设的无线站点及高速移动宽带网络帮助非洲 600 万家庭实现宽带上网。从巴基斯坦的港口运营到缅甸的土地规划再到文莱的智慧旅游,北斗卫星系统为共建“一带一路”国家产业赋能。

从数字基建到数字产业化,再到产业数字化,“数字丝绸之路”推动共建国家搭上互联网和数字经济发展新快车。2017年,中国与6国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。截至2022年底,中国已与17个国家签署数字丝绸之路建设合作谅解备忘录,与18个国家和地区签署《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。

创新驱动,加强科技交流合作

创新是发展的重要驱动力,不但孕育着健康、绿色、数字等新兴经济,也贯穿传统产业的转型升级。

2017 年共建“一带一路”科技创新行动计划启动,中国与共建国家在科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等方面开展合作,共同迎接新一轮科技革命和产业变革。

截至2021年4月,中国科技部共支持与共建“一带一路”国家联合研究项目1118项;在30个共建国家启动建设了33家“一带一路”联合实验室;与共建国家联合建立了31个双边或多边国际技术转移中心。

共建“一带一路”10 年来,致力打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境,在网络基础设施建设、科技创新联动、基地平台搭建等方面交流合作,助力共建国家特别是发展中国家创新驱动发展能力的提升,近年来更加强在大数据、云计算、智慧城市建设、数字经济、知识产权保护等领域合作,促进科技与产业、科技与金融的深度融合,推动更广泛地共享科技创新带来的发展新机遇。共建“创新丝绸之路”正驶入快车道。